貼る守奉製

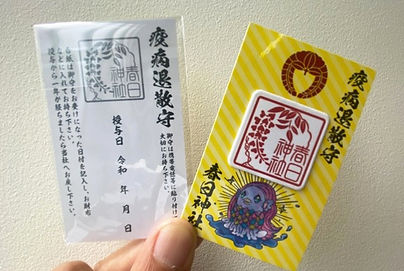

「貼る守」とは

御守本体の裏面に特殊な粘着剤を用いており、通常のシールのように

一度剥がしてしまうと粘着が弱まるような事もなく、何度も繰り返し

貼ったり剥がしたりする事も可能で、剥がした後も貼付け面が汚れる事もありません。

台紙とセットでOPP袋に個別包装をして納品を致します。

普段持ち歩く携帯電話やスマホの裏に「貼る守」を貼付け携帯する事で

お守りを携帯する事が可能です。

日常的に使ってもらえる事で信仰の意識が高まり 参拝客への PR に効果的です。オリジナルデザインで製作致します。100枚から製作可能。

※当方で過去に製作した御守になりますが、一部お客様が製作したものもございます。

また、当方で製作した御守は過去製作したものを含みまして、現在の貼る守の名称とは異なる場合がございます。

青山熊野神社(東京)代々木八幡宮(東京)幡ヶ谷氷川神社(東京)正伝寺(東京)願生寺(東京)四谷須賀神社(東京)市谷亀岡八幡宮(東京)鎧神社(東京)三島神社(東京)浅草橋須賀神社(東京)銀杏岡八幡神社(東京)下谷神社(東京)品川神社(東京)居木神社(東京)羽田神社(東京)猿江神社(東京)花畑大鷲神社(東京)鷲神社(東京)牛天神北野神社(東京)小石川大神宮(東京)富岡八幡宮友の会(東京)初音森神社(東京)波除神社(東京)昌香庵(東京)六所神社(東京)深沢神社(東京)太子堂八幡神社(東京)瀧野川八幡神社(東京)平塚神社(東京)七社神社(東京)熊野町熊野神社(東京)御嶽神社(東京)五方山熊野神社(東京)葛飾熊野神社(東京)多田神社(東京)拝島日吉神社(東京)相原諏訪神社(東京)金山神社(神奈川)若宮八幡宮(神奈川)神鳥前川神社(神奈川)杉田八幡宮(神奈川)身代わり不動尊(神奈川)岡村天満宮(神奈川)菊名神社(神奈川)根岸八幡神社(神奈川)金刀比羅大鳥神社(神奈川)瀬戸神社(神奈川)本村神明社(神奈川)妙福寺(神奈川)龍神楽所(神奈川)妙恵寺(神奈川)海南神社(神奈川)西岸叶神社(神奈川)森戸大明神(神奈川)片瀬諏訪神社(神奈川)圓應寺(千葉)子守神社(千葉)松戸神社(千葉)龍光山 高徳院(千葉)八枝神社(埼玉)神祇大社(静岡)高塚熊野神社(静岡)光恩寺(群馬)熊野若王子神社(京都)京都光明地蔵院(京都)朝日山 西圓寺(京都)止止呂支比賣命神社(大阪)奈加美神社(大阪)西代神社(大阪)朝日神明社(大阪)渡川神社(宮崎)蓮ケ池諏訪神社(宮崎)廣瀬神社(宮崎)浦幌神社(北海道)虻田神社(北海道)海音寺(北海道)梅聞寺(北海道)高龍寺(北海道)白山宮(愛知)吉田神社(愛知)弁栄庵 法城寺(愛知)高尾神社(広島)賀羅加波神社(広島)鷺神社(広島)極楽寺(広島)信行寺(広島)聖母宮(長崎)小浜神社・猿場稲荷神社・諏訪神社(長崎)飯盛神社(長崎)飯冨神社(鹿児島)精矛神社(鹿児島)蒲生八幡神社(鹿児島)高嶺神社(兵庫)赤穂大石神社(兵庫)松帆神社(兵庫)大門厳島神社(兵庫)加佐登神社(三重)神戸宗社(三重)星合はて神社(三重)敢国神社(三重)津峯神社(徳島)櫛田神社(富山)愛宕天満宮(新潟)神田山神社(新潟)鶴田八幡宮(青森)櫛引八幡宮(青森)法霊山おがみ神社(青森)酒田日枝神社(山形)国魂神社(福島)土津神社(福島)仲宿八幡宮(福岡)杉杜白髭神社(福井)春日神社(香川)廣田八幡神社(香川)薬王寺(香川)加茂神社(和歌山)廣八幡宮(和歌山)福良天満宮(大分)大田原神社(栃木)赤城神社(栃木)浅間神社(栃木)西法院(岡山)鎮西西宮社(佐賀)妙誓寺(佐賀)白山神社(佐賀)常光寺(宮城)円龍寺(宮城)正安寺(長野)大法寺(長野)長野県護法大会(長野)三澤寺(長野)長光寺(長野)生島足島神社(長野)彦嶽宮(熊本)雲昌寺(秋田)新善光寺(滋賀)石浦神社(石川) 順不同・敬称略

制作実績 神社仏閣様(全国)

見たいエリアをクリックしてください

制作実績 神社仏閣様(東京)

見たいエリアをクリックしてください

代々木八幡宮

代々木八幡宮がお祀りしている神さまは応神(おうじん)天皇=八幡=さまです。 八幡さまは古くは朝廷や武家からの崇敬をあつめ、国家鎮護、破邪顕正の神と仰がれました。 その強いご神徳から「厄除開運」の神さまとして全国で鎮守の神として祀られました。

〒151-0053 東京都渋谷区代々木5丁目1−1

TEL/03-3466-2012

青山熊野神社

当神社は、元和五年徳川頼宣卿の邸内(現在の赤坂御所)に奉斎されていた御宮を町民の請により正保元年正月七日現在地に移遷し、翌年四月本殿拝殿その他造営し完成。青山総鎮守と仰ぎ奉り熊野大権現より神仏分離の令により社号を青山熊野神社と改称された。

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-2-22

TEL/03-3408-0065

幡ヶ谷 氷川神社

幡ヶ谷は、その大半以上が幕府直轄の地であったために、宗教取締も厳重に行われていたに相違ない。そのために総ての住民が産土神氷川神社を中心として団結し、村の信仰の一つとして象徴としていた。

〒151-0071 東京都渋谷区本町5-16-2

TEL/03-3377-4828

四谷 須賀神社

社名の須賀とは、須佐之男命が出雲の国の簸の川上に八俣の大蛇を討ち平らげ拾い「吾れ此の地に来たりて心須賀、須賀し」と宣り給いて、宮居を占め給いし故事 に基づき名付けられた名称です。

〒160-0018 東京都新宿区須賀町5−番地

TEL/03-3351-7023

市谷亀岡八幡宮

当神社は太田道灌が文明11年(1479年)、江戸城築城の際に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を祀ったのが始まりである。「鶴岡」に対して亀岡八幡宮と称した。

〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町15

TEL/03-3260-1868

鎧神社

醍醐天皇の時代(898~929)、理源大師の徒弟である 筑波の貞崇僧都、行基作と伝えられる薬師如来像がこの地に祀られ、円照寺が創建されました。

〒169-0074 東京都新宿区北新宿3丁目16-18

TEL/03-3371-7324

下谷神社

天平二年(730年)に上野忍ヶ岡に祀られたのが創めと伝えられ、寛永四年寛永寺建立に当り、社地を上野山下に移されました。明治五年までは、「下谷稲荷社」とし称していました。社殿天井絵「龍」は横山大観の力作です。

〒110-0015 東京都台東区東上野3-29-8

TEL/03-3831-1488

須賀神社

西暦601(推古天皇9)年の夏、武蔵国豊島郡に疫病が流行した。村民等が牛頭天王に病難平癒を祈願したところ、尽く快気するという神徳が顕われたため、当地に祠を創建したとされる。

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2丁目29-16

TEL/03-3851-7044

三島神社

弘安4年、元寇の役の際、河野通有は氏神である大山祇神社(三島大明神)に戦勝祈願して出陣、大山祇神社の神使、白鷺の導きによって勝利を得た。その帰陣にあたり、夢の中で受けたという神のお告げにより、武蔵国豊島郡に三島大明神の分霊をお迎えし、上野山内の河野氏の館に遷座鎮祭したことが始まりという。

東京都台東区下谷3丁目7番5号

TEL/03-3873-0172

銀杏岡八幡神社

源義家公 奥州征伐のため下向の折、当地で休憩中川上より銀杏の枝が流れてきた。義家公はその枝を丘の上にさし立て「朝敵退治のあかつきには枝葉栄うべし」と祈願した。奥州平定の後再びこの地に帰り至ったとき銀杏が大きく繁茂していたので公は神恩に感謝し太刀一振を捧げ、八幡宮を勧請したのが、康平五年(1062)で当社の創祀と伝える。

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-29-11

TEL/03-3851-1691

品川神社

今からおよそ800年程前の平安時代末期の文治3年(1187)に、源頼朝公が安房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座 洲崎神社)の天比理乃咩命を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのを創始とします。

〒140-0001 東京都品川区北品川3丁目7-15

TEL/03-3474-5575

居木神社

ご創建の年代は明らかではありませんが、古い記録によりますと、往古鎮座の地は武蔵國荏原郡居木橋村(現在の山手通り居木橋付近)に位置していたようです。

〒141-0032 品川区大崎3-8-20

TEL/03-3491-7490

願生寺

当山、願生寺は 1602(慶長 7)年、証蓮社誠誉上人尋西永閑大和尚の開創と伝えられています。

以後、変わらず高輪の地で歴代住職29世を数えるに至っています。境内には江戸時代に庶民の信仰を集めた延命地蔵尊、港区の文化財でもある牛供養塔などがあります。

〒108-0074 東京都港区高輪 2-16-22

TEL/03-3442-7637

正傳寺

当山の開創は、慶長七年(1602)にさかのぼります。当山はその昔、豊臣秀吉や徳川家康等の時代に活躍した名君である、第百七代天皇、後陽成帝(ごようぜいてい)が晩年の一時期を過ごされた草庵に始まると言われます。

その後、この草庵は九州松尾山光勝寺(まつおざんこうしょうじ)(日蓮宗)の江戸出張所として改められ、

松尾山十九世、尊重院日億(そんじゅういんにちおく)上人によって「松流山正伝寺」の名で正式に建立されました。

〒104-0015 東京都港区芝1-12-12

TEL/03-3451-1614

羽田神社

羽田総鎮守・羽田神社は、羽田の「氏神様」として羽田全域から現羽田空港まで広い氏子区域を有します。特に航空会社各社の崇敬の念も篤く、正月から年間を通じて運航安全・航空安全祈願の参詣があります。また、文久元年(1861年)に疱瘡(天然痘)が蔓延。将軍・徳川家定が病気平癒祈願に参詣し治癒した故事により、多くの参拝者が病気平癒を祈願しています。

〒144-0044 東京都大田区本羽田3-9-12

TEL/03-3741-0023

富岡八幡宮友の会

「富岡八幡宮友の会」は、富岡八幡宮という江戸時代から日本を代表してきた神社の由来に深く思いを起こし、感謝を込めて、これからの東京の発��展と、日本の安全と繁栄を願い、世界に貢献することを誓う有志が集まり、設立を企画したものです。

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-1 半蔵門村山ビル西館6F

TEL/03-3262-5226

千住本氷川神社

天照大神の弟神で八頭蛇退治で知られているように智・仁・勇の御徳を具えられた神である。(徳治2年1307)に下総国千葉氏が、牛田に千葉山西光院と共に氷川社として創建されたと伝えられている。江戸初期に現在地に千葉氏の一族であった。権の兵衛(小林氏)等、地主が土地奉納によって分社を建立した。明治43年隅田川の洪水を防ぐ為、千住町北側に荒川放水路構築、この用地に鎮座の氷川柱を分社に合祀す、別当寺の西光院は放水路南、隅田川添いに移築、共に現在に至る。旧社殿は日光東照宮造営に奉仕した大工が建立したと伝えられているが、棟札等は判明していない。

本殿等方一間で流れ作り側面に小鍛冶の超克拝殿は五坪千鳥破風唐破風の向拝に頭貫虹梁部分に流や鳥数の彫刻あり入母屋造り、昭和45年に鉄筋コンクリート銅板葺き社殿を新築した。

〒120-0034 東京都足立区千住3丁目22番

波除神社

江戸開府に伴う江戸市街地の整備工事の最後、激しい波風に困難を極めた海面の埋立工事をピタリと納めた御神徳に「波除」の尊称を�奉られ、雲を従える龍・風を従える虎を一声で威伏させる獅子の巨大な頭が奉納され、此を担ぐ事に祭礼も始まった。

〒104-0045 東京都中央区築地 6-20-37

TEL/03-3541-8451

初音森神社

鎌倉中期、約700年前の創祠と伝えられる。江戸初期まで馬喰町初音ノ森(現在、中央区東日本橋に儀式殿を有する)鎮守として祀られていたが、郡代屋敷建設のため現在地に移される。日本一の繊維問屋街で商売繁盛の神様として信仰が篤い。

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目27-9

TEL/03-3863-1308

晶香庵

海老原 愛真(あいしん)四柱推命鑑定士高野山真言宗 僧侶(阿闍梨)教師四国霊場第二十二番札所高野山準別格本山白水山医王院平等寺徒弟秩父札所公認先達西国三十三所公認先達(株)BEST WISHES 代表取締役社長晶香庵 庵主

六所神社

天正十二年十二月、平貞盛の数世の孫服部貞殷が府中の六所宮現大国魂神社を勧請して赤堤の鎮守と定め、服部家の祈願所として奉斎したのが始めです。天明七年九月社殿再建、明治七年には赤堤村社と定められました。

〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-25-2

TEL/03-3321-5396

深沢神社

永禄七年(1564年)伊豆の三島神��社の分社として斎祀された。明治七年村社となり、大正四年社殿改築し村内天祖神社(二社)、八幡神社、稲荷神社(二社)、御嶽神社、山際神社計七社を合祀し、深沢神社と改稱した。

〒158-0081 東京都世田谷区深沢5-11-1

TEL/03-3701-8595

太子堂八幡神社

平安後期、源氏が陸奥安部氏征討の折、武運を祈願したと言われ、それ以前に創建されたものと思われる。江戸期には、天領・大名領・旗本領に細分化されていた太子堂村は、八幡様の祭礼を以って心を一つにしたと言われ、その心は今日にも受継れている。

〒154-0004 世田谷区太子堂 5-23-5

TEL/03-3411-0753

瀧野川八幡神社

創建は、鎌倉時代前期の建仁2年(1202年)といわれていますが、「江戸誌」によりますと文治5年(1189年)に頼朝が勧請したとの記述があります。いずれにしましても古くより祀られ、今年で816年もしくは829年もの歴史を有する神社であります。

〒114-0023 東京都北区滝野川5-26-15

TEL/03-3916-2890

七社神社

七柱の神々を祀ることが社名の由来です。明治時代以前には旧古河庭園内に祀られていましたが、明治初年に一本杉(樹齢千年)神明宮の現在地に遷座しました。大鳥居前に一里塚(日本橋より2里目)があり、旅人(旅行者)の守護神としての信仰もあります。

〒114-0024 東京都北区西ヶ原2-11-1

TEL/03-3910-1641

平塚神社

平塚神社の創立は平安後期元永年中といわれています。八幡太郎源義家公が奥州征伐の凱旋途中にこの地を訪れ領主の豊島太郎近義に鎧一領を下賜されました。近義は拝領した鎧を清浄な地に埋め塚を築き自分の城の鎮守としました。

〒114-0016 東京都北区上中里1-47-1

TEL/03-3910-2860

熊野町熊野神社

創立は応永年間、庭田(後の岩田)主水正氏兼(もんどのしょううじかね)が、武州豊島郡中丸村に移住し※、鎮守様として崇敬されてきた。庭田氏は常に敬神の念深く同族の繁栄を祈り氏神様として崇敬した。

※ここに熊野権現を分祀

〒173-0025 東京都板橋区熊野町11-2

TEL/03-3956-2019

御嶽神社

神社創建の年代は定かではないが文化・文政年間(1804-29)と推定される。社殿には御嶽神社神紋の他、十六弁菊家紋を屋根棟・御扉・斗拱等に付しているが古い記録を焼失しているので、菊花神紋の使用を許可された理由は不明である。

〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-34-9

TEL/03-3996-7161

五方山熊野神社

長保年間 今から千余年前に 陰陽師安倍晴明により 陰陽五行説に基づき 三十間五角の境内に 古代の石剣を御神体として 紀州熊野の神を勧請し祀られた。東京における唯一の安倍晴明縁りの神社として知られる。

〒124-0012 東京都葛飾区立石8-44-31

TEL/03-3693-5623

葛飾氷川神社

正治元年(1199年)武州一の宮(現在の埼玉県さいたま市)氷��川神社を勧請して、下千葉村(現在地)の鎮守として奉斎される。また、同敷地内には1178年に源頼朝公により、関西方面から移された八王子神社も御鎮座されている。

〒124-0006 東京都葛飾区堀切5-38-10

TEL/03-3602-4522

多田神社

満仲公は第56代清和天皇の御曽孫多田源氏の祖神である。幼少より文武両道に秀で国家に凛然として輝き、武門の棟梁たる勅諚を賜り国家鎮護の大任を課されたのみならず、或は沼地を開拓して広大なる田畑を造成し、或は河川を改修して農耕の拡大に寄与し、併せて源氏興隆に確固たる基礎を築かれた。

〒164-0014 東京都中野区南台3-43-1

TEL / 03-3381-4376

日吉神社

江戸時代初期、天正年間(1573-1591年)、隣接する大日堂再興の折に旧拝島村総鎮守山王社として現在地に建立されたと言われています。さらに桜町天皇の寛保元年( 1741 年)九月五日に宗源宣旨を受け山王大権現の称号を賜りました。

〒196-0002 東京都昭島市拝島町1-10-19

TEL/042-544-0636

相原 諏訪神社

養和元年(1181年)別当高岳坊長温が諏訪大社を勧請し相原大明神と称した。明治四十四年七国の神明社、大谷神明社、橋本御嶽社、根岸日枝神社を合祀し、大正二年境山王社、橋本稲荷社、陽田疱瘡社を合祀した。

〒194-0211 東京都町田市相原町1743

TEL/042-782-2753

制作実績 神社仏閣様(神奈川)

見たいエリアをクリックしてください

金山神社

金山神社は、神奈川県川崎市川崎区の若宮八幡宮境内にある神社。かなまら様の俗称がある。毎年4月の第1日曜日に催される「かなまら祭」で知られる。また、毎年11月1日には「鞴祭神符授与祭」が催され、鍛冶職人や金物を扱う会社等による野鍛冶行事や、奉納舞神楽が行われる。

〒210-0802 川崎市川崎区大師駅前2-13-16

TEL/044-222-3206

若宮八幡宮

大師河原干拓の総鎮守として六郷神社の祭神応神天皇の御子である仁徳天皇を淀川治水工事の実績から祀ったのがはじまりとされている。創建以来川崎大師平間寺に属しその鎮守社とされてきたが、明治の神仏分離の際に平間寺から独立し、当時の平間寺38世貫主、佐伯隆基の親族が宮司となった。

〒210-0802 川崎市川崎区大師駅前2-13-16

TEL/044-222-3206

神鳥前川神社

文治元年(1185)3月、武蔵国桝形城主稲毛三郎重成の創建であり、白鳥前川社と称したが、何時の頃よりか白鳥を転じ神鳥と書き、之を「シトト」または「シトトリ」と呼び今日に及んでいる。明治43年12月23日、無格社神明社(祭神伊弉諾尊、伊弉冊尊)を合祀した。

〒227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台61ー12

TEL/045-983-0707

杉田八幡宮

天喜五年、源頼義公とその子源義家公とが勅を奉じて、奥州の安部貞任を討ち、宗任を下し、戦勝を記念して、山城国石清水八幡宮を勧請し、永く源氏の武運�長久を祈願しようと、頼義公は鶴ヶ岡八幡宮を、義家公は当社を勧請されました。

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田5-2-1

TEL/045-774-0579

身代り不動尊

横浜別院は、病気平癒と厄除け、交通安全で有名な寺院です。山号が金運山とあり境内や本堂には大黒天や恵比寿様が祀られています。年始や新年度には企業や個人事業者の方々が商売繁昌祈願をされにきます。

〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町800

TEL/045-921-8955

岡村天幡宮

京都の北野天満宮より勧請し、岡村天満宮を創建しました。「学問の神さま」「文化・芸能の神さま」として信仰される菅原道真公を信仰し、現在では受験生をはじめ多くの参拝者の姿が見られます。

〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村2ー13ー11

TEL/045-751-2008

菊名神社

菊名町総鎮守八幡神社は明治6年12月村社に列格、同所無格社神明社、同杉山神社、同阿府神社を合併し、昭和10年8月22日社名を菊名神社と改称し、その後氏子区域の発展に伴い、社殿を修築、社務所・神楽殿・その他の施設を完備した。

〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目5-14

TEL/045-431-9344

根岸八幡神社

江戸時代初期の慶安4年(1651年)の検地(土地所有調査)の際、鎮座地が滝頭村となってから約100年後、すなわち明和3年(1766年)に現在地へ遷座、例祭も8月15日に改め、その後明治41年に三社(天照皇大神、宇佐八幡大神、大山祇大神)を合祀し、今日に至っている。

〒235-0007 神奈川県横浜市磯子区西町1-1

TEL/045-753-6666

金刀比羅大鷲神社

安政六年 (一八五九)、 讃岐国象頭山 (四国琴平町) の金毘羅大権現を勧請して創建されました。初めは金毘羅大権現と称せられ、現在の横浜公園の地、港崎遊廓にありましたが、慶応二年十月二十日の大火に類焼され、翌三年、吉原町に御遷座し、更に明治五年に再び高島町七丁目の海側に遷座し、現在の御社号に改称せられたのであります。

〒232-0021 神奈川県横浜市南区真金町1ー3

TEL/045-231-3208

瀬戸神社

大昔、今日の泥亀町から釜利谷東一帯は大きな入江でした。この入江と平潟湾とは、今日の瀬戸橋の位置にあたる狭い水路状の海峡でつながっていました。そしてこの小さな海峡は、潮の干満の度に内海の海水が渦を巻いて出入りする「せと」でした。古代の人は水流の険しい「せと」を罪穢れを流し去ってしまう神聖なところであるとして、豊な幸をもたらしてくれる神々をここに祭りました。これが瀬戸神社の起源です。

〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸18-14

TEL/045-701-9992

本村神明社

本村神明社は、横浜市旭区本村町にある神社です。本村神明社の創建年代等は不詳ながら、伊勢神宮が天禄元年(970)当地武蔵国御厨郷榛谷の地に影向、それより川井に、次いで二俣川に遷御せられた際の地が当社だともいいます。江戸期には二俣川村及び今宿村の総鎮守として祀られ、昭和7年には村社に列格していました。

〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町39

TEL/045-366-1889

日蓮宗 星川山 妙福寺

妙福寺は身延山久遠寺を総本山とする日蓮宗の寺院です。創建は慶長(1596-1615)年間。開山は隨泉院日意。開基は第4世長昌院日解。元禄(1688-1704)年間の頃に、第6世養泉院日脱が堂宇を再興しました。明治時代になり、第37世立法院日壽が現山門内側に本堂や庫裡を再建。昭和に入ってから、42世取要院日芳が山門を再建し、本堂、客殿、庫裡等を山上に再興しました。

〒240-0054 横浜市保土ヶ谷区西谷二丁目4番1号

TEL/045-381-3223

龍神楽所

「祝」「勝利」「平和」「復興」東西南北を守護する四神とともに日本文化を発信!

15人の神主+お坊さん+師匠とその弟子たち。

日本古来の「うた」や「舞」「楽器」に触れて。

全国の仲間と雅楽を演奏しています。

七面山 妙恵寺

昭和初期に開創された「七面教会」が前身で、平成9年に寺号公称して、晴れて「妙恵寺」というお寺として再スタートしました。

妙恵寺の本堂には、久遠のお釈迦様、日蓮大聖人を中心に、七面天女・鬼子母神・帝釈天・救世観音等をお祀りしております。

〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ッ川2-38-8

TEL/045-741-3101

海南神社

海南神社は、神奈川県三浦市にある神社。 三崎港から市街地を少し山手に入った地点に鎮座する。 相模国三浦総鎮守。 藤原資盈、資盈の后である盈渡姫、筌龍弁財天、及び地主大神を祀る。 源頼朝がお植えになられた御神木や、龍神様の形をした御神木等がある。

〒238-0243 神奈川県三浦市三崎4丁目12-11

TEL/046-881-3038

西岸 叶神社

当社は養和元年(1181)神護寺文覚上人が京都、石清水八幡宮より勧請し創建しました。その由縁は、文覚上人が源頼朝の為に源氏再興を発願し、治承年間(1177〜1180)上総国(千葉)鹿野山に参篭しました。源氏氏神と称え奉る石清水八幡の神に祈念をし、源氏再興の本願が叶えられれば勝地を探し求め八幡の一社を建立、末永く祭祀をせんと誓いをたてました。

養和元年大願成就の前兆を感得し、社殿建立の勝地を求め、各地遍歴の末に鹿野山に相対する浦賀西岸の現在地に石清水八幡宮の神を祭祀する社宇を建立し、文治2年(1186)神の霊験により源氏再興の大願が叶うたところから、叶大明神と称するようになりました。

〒239-0824 神奈川県横須賀市西浦賀1-1-13

TEL/046-841-0179

森戸大明神

今から約850年前の永暦元年(1160年)、平治の乱に敗れ伊豆に流された源頼朝公は、三嶋明神(現在の静岡県・三嶋大社)を深く信仰し源氏の再興を祈願しました。

治承4年(1180年)、そのご加護により旗挙げに成功し天下を治めた頼朝公は、鎌倉に拠るとすぐさま信仰する三嶋明神の御分霊を、鎌倉に近いこの葉山の聖地に歓請し、長く謝恩の誠をささげたと伝えられています。

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1025

TEL/046-875-2681(午前9時〜午後4時)

片瀬諏訪神社

当神社は今から一二八〇年余り前(奈良時代)養老七年(七二三年)に信濃国(長野県)諏訪大社からの御分霊として上下両社に鎮座されました。片瀬の地は現在とは地形が異なり、以前は水面の覆われた大きな沼湖であり、それが諏訪湖を取り巻く諏訪の地に良く似ていたことからこの地が選ばれたと思われます。スワとは州端(スワ)で水辺の端に鎮座した所から名付けられました。その後幾多の変遷をたどり、昭和十四年に下社、同五十九年には上社を改築し、大鳥居、社号表、春日灯篭、狛犬が寄進され記念事業として参道が整備されました。

〒251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-21-16

TEL/0466-22-5843

制作実績 神社仏閣様(千葉県)

圓應寺

奈良県桜井市の長谷寺を総本山とする、真言宗豊山派に属する寺院です。1533年(天文2年)に宥慶法印により開創され、元は香取市牧野の観福寺の末寺でありました。

左手観音堂に安置されている本尊は十一面観世音菩薩。

奈良時代の僧である行基菩薩の御作と伝えられており、安産・子育ての観音様として近隣の人々からの信仰を集めていました。周りからは親しみを込めて「えんのうじ」と呼ばれております。

〒 287-0204 千葉県成田市伊能2457

TEL/0476-73-2100

子守神社

子守神社は、千葉市花見川区幕張町にある神社である。旧社格は村社��。千葉県指定無形民俗文化財。 1194年に大須賀胤信によって建立された社を由来にもち、下総三山の七年祭りに子守役として参加するようになったことを機に子守神社と称されるようになった。

〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目990

TEL/043-272-1351

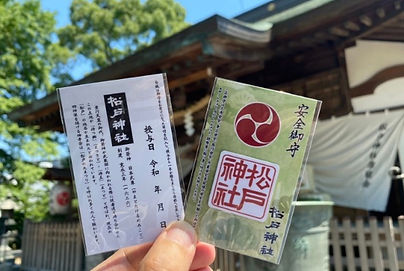

松戸神社

社殿は寛永3年(1626年)の創建とされ、神仏習合思想の影響で『御嶽大権現』と称していた。景行天皇40年、日本武尊(やまとたけるのみこと)が武蔵国へ向かう際に、当地に陣営を設けて従将の吉備武彦(きびたけひこ)連と大伴武日(おおとものたけひ)連の方々と待ち合わせをしたため、待つ郷(まつさと)、待土(まつど)と呼ばれ、『松戸』の地名が生まれたと云われている。

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1457

TEL/047-362-3544

制作実績 神社仏閣様(埼玉県)

八枝神社

埼玉県上尾市の西端、川越へと続く開平橋の近くに鎮座する八枝神社は、素戔嗚尊(スサノオノミコト)を御祭神とし、厄除招福・疫病退散の神様として、広く親しまれています。

〒362-0059 埼玉県上尾市大字平方487

TEL/048-725-2069

制作実績 神社仏閣様(群馬県)

光恩寺

赤岩山光恩寺は群馬県邑楽郡千代田町にある真言宗の寺院。開山は古く、寺伝によると雄略天皇が穴穂宮のために、勅して全国に建立せられた九ヶ寺の一つとされ、また推古天皇33年に高麗王より大和朝廷に貢された恵潅僧正が来往し、光恩寺を開いたと言われている。

群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1041

TEL/0276-86-2157

制作実績 神社仏閣様(栃木県)

大田原神社

田原神社は大田原の総鎮守として創建されました。七福神の中でも唯一の日本の神様。いざなみ、いざなぎの二神の第三子といわれ、満三歳になっても歩かなかったため、船に乗せられて捨てられてしまい、やがて漂着した浜の人々の手によって手厚く祀られたのが、信仰のはじまりとつたえられている、左手に鯛を抱え右手に釣竿を持った親しみの深いお姿の、漁業の神で、特に商売繁盛の神様としても信仰が厚い。

〒324-0051 栃木県大田原市山の手2丁目2039

TEL/0287-22-2205

赤城神社

944年12月25日に免田畑15町歩を寄進し、945年3月15日に竣工した。同25日に上毛野の延喜式内社である赤城神社より日本武尊を勧請合祀し、狭島を改め赤城大明神と号し、上毛野の宮を上の宮、当社を下の宮と称した。

〒327-0835 栃木県佐野市植下町430

TEL/0283-24-0503

浅間神社

当神社は今より約800年前の弘長2年(1261)に創建され、主祭神「木花咲耶姫命」ほか7柱の神々を奉祭する。

徳川時代に館林藩の領域となりその鬼門除として広く崇敬され現在に至っては葛生の氏神として初詣には地域外からも多数の参拝を得ている。

〒327-0523 栃木県佐野市嘉多山町1786

TEL/0283-86-4252

制作実績 神社仏閣様(静岡県)

神祇大社

もともとは東京・神田に鎮座していた社ですが、先代の神主さんの時代に神様のお告げで、現在の東伊豆へ遷座したそうです。神祇とは、八百万の神々のことを表し、ここはすべての神様がいらっしゃる地だそうです。

〒413-0231 静岡県伊東市富戸1088-8

TEL/0557-51-5151

高塚熊野神社

後三条天皇の延久年間(1069年~1073年)頃、諸国を旅していた熊野本宮大社の神主によって創建されたと伝えられている。ある時、神主が「高い丘を作って人々を救え」という夢を見たため、神社の裏山に盛り土をした。その後、安政の大地震が発生し津波により大きな被害が出たが、この里の人々は神社の裏山に避難をして難を逃れることができたという。

〒432-8065 静岡県浜松市南区高塚町4708

TEL/053-448-2288

制作実績 神社仏閣様(愛知県)

白山宮

創立年代は不詳であるが、境内に古墳があることから古い年代に求めることができ、加賀国白山のご分霊を勧請した近郷無双の古社である。大永3年(1523)本郷城主、丹羽若狭守氏清(天文7年岩崎へ移城)が始めて祭祀を司ったとの記述が見られ、以来、湯立、笹踊り、棒の手、馬の塔(献馬)の神事が氏子によって伝承され、「白山の馬まつり」として人々に親しまれ、普く有名になった。

〒470-0121 愛知県日進市本郷町宮下519

TEL/0561-73-1818

吉田神社

創建については諸説ありますが、旧社家の文書(天王御縁起)には天治元年(1124)当地で疫病が流行した際、牛頭天王(ごずてんのう)を勧請し疫病退散を祈願したのに始まるとあります。源頼朝の崇敬殊に篤かったとされ、治承2年(1178) 頼朝 雲谷普門寺に在宿の折、御祈願の為名代鈴木新十郎元利をして参拝せしめ、後文治2年(1186)石田次郎為久また代参とあり、其の時二日市に天王社(後に下天王・御輿休(みこしやすみ)天王社 今の新本町素盞嗚神社)を建立したとあります。

〒440-0891 愛知県豊橋市関屋町二

TEL/0532-52-2553

へちま薬師東充寺

当寺が「糸瓜薬師」(へちま薬師)と呼ばれる由来は…

当寺住職であった温空上人が托鉢の途中、急に激しい疝痛がさし起こりその場に倒れられてしまった。その際、一心に薬師如来のご加護を念じたところ、一人の僧が夢中に現れ「今汝が病を治す秘法を授けん」とへちま加持祈祷の秘法を上人に教えた。上人は早速へちま加持祈祷の秘法を行うと朝にはあとかたもなく治ってしまった。この秘法をありがたく思われた上人は、この秘法をもって世の人々の病苦を取り除かれたと伝えられている。この由来により、当寺は糸瓜薬師(へちま薬師)と呼ばれるようになった。

〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜二丁目八番十五号

TEL/052-931-5233

弁栄庵 法城寺

当寺は、現代のお釈迦様と仰がれた弁栄聖者の御指導を頂く為に、篤信家石川市郎氏が愛知県碧南市自宅敷地内にお寺を開基し、明治32年聖者を開山上人として招聘(しょうへい)されたお寺です��。 令和元年12月4日聖者百回忌を迎え、全国より二十数名泊り込み、10日間の報恩別時念仏を勤めました。その折 聖者の御聖霊(みたま)を導師にお迎え致しましたので、聖者にそのまま御鎮座頂き、百周年に当たる令和2年よりその御聖霊(みたま)に住持の職(住職)を返上し、日々聖者のご指導を仰ぎながら、法城寺を開基の原点に還して、「弁栄さまが今現に活きて在(まし)ます庵」弁栄庵として如来光明三昧道場の新たな一歩を踏み出しました。

〒447-0855 愛知県碧南市天王町3-132

TEL/0566(41)7752

制作実績 神社仏閣様(富山県)

櫛田神社

千数百年前の昔、大和朝廷からこの地に遣わされた武内宿祢が斎主となり創建した延喜式内の古社。櫛稲田姫命、武素盞嗚尊を主祭神として祀り、夫婦円満・縁結び・家庭和合の宮として広く崇められている。古くから多くの人びとの崇敬を集め、万葉の歌人大伴家持や戦国の武将もたびたび参詣した。家持はお宮の建つ鎮守の森を古能久礼山、奈良比丘と呼んだと伝えられる。長い参道が続く境内は、とやま森林浴の森、富山の自然100選に指定された。静かな森は、四季折々さまざまな植物で彩られる。

〒933-0413 富山県射水市串田6841

TEL/0766-54-1733

制作実績 神社仏閣様(新潟県)

愛宕天満宮

旧記文献等は散逸罹災により、創立年代天文年間としかなく正確には得らざれども火防の神を祀っていて、院名を〝明王院〟と言った。

現在の記録によれば天文3年頃(1534)当時の新発田城主佐々木因幡守が火防の神を祀った。

〝明王院〟を厚く信仰した。

〒957-0053 新潟県新発田市中央町3-1-15

TEL/0254-22-6843

神田山神社

創立年月不詳。塔ヶ崎の産土神。口碑によると領主の祈願所で祭典に玉串をささげられたと伝える。また用水組の総鎮守として崇敬されたという。天和年中(1681~88)幕府から境内六町八反六畝一〇歩除地として付与されていたが、明治5(1872)年に境内以外を返上した。同年、柏崎県の村社に列しそののちの改革により社格を廃した。大正5年9月30日、村社に列す。

〒942-0226 新潟県上越市頸城区塔ヶ崎53番地

TEL/025-530-2416

制作実績 神社仏閣様(福井県)

杉杜白髭神社

創立の年月不詳。社伝によると、延暦年間(782~806)坂上苅田麿が国司であった頃、深く当社を崇敬して再建したという。これに従えば、当社は奈良時代以前から奉祀されていたものと見えるが詳かではない。また、苅田麿が榊原源吾なる人物を当社に奉仕させ、その際太刀一口を奉納したという。

〒910-0856 福井県福井市勝見2丁目1-6

TEL/0776-22-7669

制作実績 神社仏閣様(長野県)

正安寺

正安寺の発端は延久4年(1072)、荒船山麓の館ヶ沢に端を発し、正安元年(1299)苦水に移り「開創」。 而来この「開創」(正確には再建)時の年号でもある正安元年から「正安寺」と呼称さる。応永年間廃寺同然となるも文亀元年(1501)、古城主内山美作守の助力を得、甲州の総泉院より海秀玄岱禅師を請待、旧跡を取り立て、曹洞宗正安寺を再開創。

〒385-0031 長野県佐久市内山7864

TEL/0267-62-6499

大法寺

永禄12年(1569)日蓮聖人の直檀、池上宗仲公の末裔の上穂城西池上氏が開基檀越となり、叡尊律師日躰上人を開基・開山として眞淨山大法寺を開創しました。元禄に至って第2世日定上人が中興開山し、現存の日蓮聖人像(日蓮宗々宝指定、元禄5年(1692)造立)を奉安しました。享保7年(1722)第3世日栄上人は七面堂(法華の守護神七面天女)を建立、市内を貫通する七面川の由来となりました。※一部抜粋

〒399-4117 長野県駒ヶ根市 赤穂2868

TEL/0265-83-4318

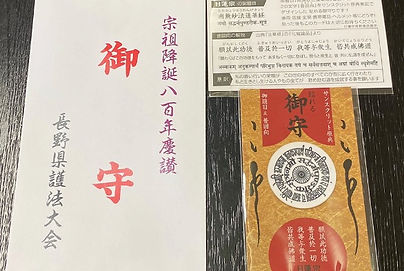

長野県護法大会

【日蓮宗長野県護法大会について】

護法大会とは、4年に一度、長野県の日蓮宗全寺院と檀信徒が集まり、各々自らの信仰を深め、まわりの人にお題目との縁を結び与える活動の決意、日蓮大聖人御降誕八百年を迎え、皆共に信心信仰の誠を捧げ、南無妙法蓮華経の御題目を世界に伝え、日々の感謝と幸福を祈る法要です。御守は各寺院に配布され参加者や希望者に授与されます。

三澤寺

理性山 三澤寺 宗派 日蓮宗本尊

十界大曼荼羅ご本尊経典 妙法蓮華経

現在の本堂は平成五年に当山第41世伊藤龍昌上人発願、建立に至ります。天竜川に隣接しており、境内には龍神様のご神徳が溢れております。古くから三澤寺の御祖師様には心身の病気に対して功徳があるとされ庶民の信仰を集め現在に至ります。寺内には様々な善神が祀られて��おり、それぞれのお願い事に最適な神仏とご縁を結べます。

〒396-0001 長野県伊那市福島1105

TEL/0265-97-1254

生島足島神社

生島神は生国魂大神、足島神は足国魂大神とも称され、共に日本全体の国の御霊として奉祀され、太古より国土の守り神と仰がれる極めて古い由緒を持つ大神であります。創建の年代については明らかではありませんが、神代の昔、建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)が諏訪の地に下降する途すがら、この地にお留まりになり、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられてたと伝えられ、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられています。

〒386-1211 長野県上田市下之郷中池西701

TEL/0268-38-2755

長光寺

明治23年、腰越の地に放光山円教堂(お山の祖師堂)が開堂。発起信徒24名が堂宇の護持と御題目信心の法灯を腰越の地に灯した。その後明治43年に現在地に長光教会を興し、蓮光寺26世真珠院日斌上人、真義院日温法尼、真宣院日徳法尼により教宣を拡大し、依田窪一円に信徒1,000名余りを数えるに至った。その後、跡継ぎのいなかった長光教会の尼僧の元に父親の当病平癒祈願をしてもらった恩を返すために、先代真妙院日規上人が在家として跡継ぎなった。戦後間もない昭和21年、日規上人が寺号公称して明玉山長光寺を設立、初代住職となる。

〒386-0403 長野県上田市腰越1530

TEL/0268-42-2975

制作実績 神社仏閣様(石川県)

石浦神社

古墳(五四七)時代に草創され、金沢最古の宮として、 三輪神社を号し、奈良時代には神仏習合となり石浦山慈光院長谷寺と改め、 江戸時代には石浦山王、石浦大権現、明治の神仏分離令により 石浦郷の地名をとり石浦神社と改称した。

【 加賀國式内等旧社記 】

三輪神社、式内一座石浦郷石浦村鎮座称石浦山王石浦郷

七箇村惣社今属石川郡也と記される。

〒920-0964 金沢市本多町3丁目1番30号

TEL/076-231-3314

制作実績 神社仏閣様(北海道)

浦幌神社

明治28年生剛村(現浦幌町字生剛)に初めて、土田謙吉・坂東勘五郎等の農場�経営により集落を形勢し、開拓民いづれも神明の御加護を期して、拓地開墾を生業とし日に進み日と共に歩み、両人の唱導により土着の決意進むにつれ、住民の心のより所とする鎮守の御社殿創立が急務となり、伊勢神宮より「天照皇大神」の神璽を受け、明治29年8月15日、坂東農場内に社殿を御造営奉祀したのが始まりである。

〒089-5612 北海道十勝郡浦幌町字東山町18番地の1

TEL/015-576-2448

虻田神社

虻田神社は文化元年(1804年)、虻田場所の開田・漁場開始の神恩奉賽と繁栄を祈願するために、当時の虻田場所請負人であった和田茂平が松前藩領主松前章広の命を受け、京都伏見稲荷大社よりご分霊をいただき、床丹(入江)に稲荷神社として創建されました。

同年、恵比寿神社も建立されましたが、大正六年稲荷神社と合祀されました。

文政五年(1822年)の有珠山噴火にともない鎮座地を床丹からフレナイに遷し、大正十一年の長輪線(現在のJR室蘭本線)の開通にともない、社地を現在地に遷し、昭和四十六年に現在の社殿が造営されました。

〒049-5601 北海道虻田郡洞爺湖町青葉町54

TEL/0142-76-2088

海音寺

海音寺は曹洞宗のお寺で本院と別院がございます。曹洞宗は南無釈迦牟尼仏「なむしゃかむにぶつ」の教えを説いており、南無は「私は帰依(悟りを開いたり教えを広めた人を信仰する、敬い崇めるの意味)します」の意、釈迦牟尼仏は「お釈迦様」の意なので、総意としては「私は釈迦牟尼仏に帰依します」という意味になります。

〒077-0217 北海道増毛郡増毛町別苅205

TEL/ 0164-53-1247

梅聞寺

旭川市内の東川線に面して所在する曹洞宗(禅宗)のお寺です。 彼岸法要、盂蘭盆会法要、大般若法要などの各種法要のほか、コロナウイルス感染状況が落ちついた際は、以前開催していた写経写仏イベント、お寺カフェ、お寺で精進ランチなど、参加者が楽しめるイベントを随時開催していきたいと考えています。

〒078-8340 北海道旭川市東旭川町共栄92-4

TEL/ 0166-32-0975

高龍寺

寛永10(1633)年5月、渡島国福山(現松前町)法源寺4世盤室芳龍大和尚が、亀田郡亀田村(現函館市亀田町付近)に堂宇を建立し、亀田山高龍寺としたのが始まりです。元禄16(1702)年6月、豪雨のため亀田川が氾濫し堂宇が倒壊、その後も数度にわたる災害に遭い、これを機に函館区の発展を展望して5世根山独善大和尚の時代に箱館に移転し、開基家の姓から山号を国下山と改めました。

〒040-0055 函館市船見町21番11号

TEL/ 0138-23-0631

制作実績 神社仏閣様(青森県)

櫛引八幡宮

櫛引八幡宮は南部家初代光行公の�草創と伝えられる。

南部家文書(八戸根城南部家・『八戸家系』、『八戸家傳記』)によると、 文治5年平泉合戦(1189年)に戦功をたてた光行公は源頼朝から糠部郡(ぬかのぶのこおり、 岩手県北部・青森県東部の広大な地域)を拝領し建久2年(1191年)に入部、 後に家士を遣わして甲斐南部郷の八幡宮御神体を奉持せしめ、霊地をトして櫛引村に 宮社を造営し武運長久を祈ったという。

〒039-1105 青森県八戸市八幡字八幡丁3

TEL/0178-27-3053

法霊山龗神社

当神社がある地域はその昔八戸村柏崎と呼ばれておりました。この柏崎という地区は、現在の八戸市中心街・内丸地区・柏崎地区などを含む八戸市の中心地域一体を指すそうです。

稲作を始め、集落という集合体の単位が見られ始めたころ、自然崇拝や産土信仰が各地で起こり始めた頃、柏崎地区の産土神としてこの地域の人々に祀られるようになりました。 これが法霊山龗神社のはじまりと言われます。

〒031-0075 青森県八戸市内丸2-1-51

TEL/0178-22-1770

鶴田八幡宮

【御祭神:譽田別尊 当社の縁起は甚だ古く 「平城天皇大同二年に坂上田村麻呂が蝦夷退治に悪戦苦闘し同年退散せしめこの地を平定せり、 依って同年九月大川畔の木を伐りて神殿を造営し蝦夷退散国中安泰守護神を勧請し、 敬仰せり」 とある。

現在の地に遷座したのは天正二年と伝えられている。 当社は安永三年、 板屋野木村宝量宮 (板柳町海童神社) と共に赤田組の祈願所に指定され、 第七代藩主信寧公から御武運長久風雨順時五穀成就組中安全祈願の為、 伊勢御田扇神宝一通太神宮大麻と鳴弦御守札が奉納され、 宝量宮と一年交替で六月一日に組中でお神楽を行う事を命ぜられた。

〒038-3503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田生松53

TEL/0178-27-3053

制作実績 神社仏閣様(秋田県)

雲昌寺

雲昌寺の歴史は、1624年(江戸時代前期)にはじまり、寺伝では秋田市にあった正洞院二世観庵喜察大和尚を開山として開創されたといわれています。本堂は江戸時代に建立され、本尊は大阪の仏師作の墨書がある説法の釈迦牟尼像を祀る、曹洞宗の寺院です。

〒010-0683 秋田県男鹿市北浦北浦北浦57

TEL/0185-33-2537

恋文神社

秋田県能代市二ツ井町 きみまち阪県立自然公園内にある、恋文神社は緑や巨石に囲まれ、夫婦杉の間には小さな祠がある神社で、公園内には屏風岩やハートのオブジェのきみまちの鐘や、このポストから投函するとハートの消印が押された手紙が届く恋文ポストがある縁結びスポット。御祭神は縁結びの加護を頂ける木花咲耶姫と愛嬌大神。

〒018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋中島

制作実績 神社仏閣様(宮城県)

常光寺

常光寺様は曹洞宗のお寺です。

如意輪観音様を御本尊とし、柴田郡三十三観音のひとつとされております。

〒989-1741 宮城県柴田郡柴田町富沢井戸神21

TEL/0224-56-3356

円龍寺

福壽山円龍寺は宮城県柴田郡柴田町入間田寺に境内を構える曹洞宗の寺院です。円龍寺の創建は安土桃山時代の文禄3年(1594)に開山したのが始まりとされ、文禄2年(1593)に屋代景頼が船岡城の城主になっている事から屋代氏と関係が深い寺院だったと思われます。

〒989-1745 宮城県柴田郡柴田町入間田寺35

TEL/0224-56-3469

制作実績 神社仏閣様(福島県)

土津神社

土津神社は延宝3年(1675年)、磐梯山山麓見祢山(みねやま)の地に葬られた保科正之の墓所に造営された。「土津」(はにつ)という名称は、寛文11年(1671年)に正之が吉川惟足より吉川神道の奥義を授けられた際に「土津」の霊神号を送られたことに由来している。翌寛文12年12月18日(1673年2月4日)に正之が死去すると、遺言通り見祢山の麓磐椅神社(いわはしじんじゃ)の西方に葬られた。正之は生前、死後は磐梯山の神を祀る磐椅神社の末社となって永遠に神に奉仕したいと望んでいたという。そのため、土津神社は磐椅神社の末社となっている。現在境内には、明治13年(1880年)に再建された社殿と7つの末社、山崎闇斎の撰文で正之の治績を刻んだ高さ7.3mの土津霊神之碑があり、さらに奥��の院として正之の墓所がある。

〒969-3102 福島県耶麻郡猪苗代町字見禰山3

TEL/0242-62-2160

國魂神社

大同元年(806年)に菊多国造(きくたくにのみやつこ)が出雲神社から勧請(かんじょう)し創建したとされています。主神は大国主命(おおくにぬしのみこと)、配神は須勢理毘売命(すせりびめのみこと)、少名彦命(すくなひこのみこと)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)が祀られ、事始め、厄除け、縁結び、安産などのご神徳があります。社内には國魂神社本殿のほかに北野神社、菊田御霊神社、稲荷神社、田神社があります。毎年10月に斎行される例祭は「どぶりろくまつり」として知られ多くの参拝者が訪れます。

梵鐘は市の有形文化財に指定されており、天明元年(1781年)法印義弁による寄贈で再々建されたものです。

〒979-0141 福島県いわき市勿来町窪田馬場72番地

TEL/0242-62-2160

制作実績 神社仏閣様(山形県)

酒田 日枝�神社

現社殿は、天明4年(1784年)に本間光丘によって建立されました。

5月19日から21日の例祭「山王祭」(酒田まつり)は大いに賑わいをみせます。

現在の随身門は、本間光丘の寄進したものが明治27年(1894年)の震災で倒壊したため、明治40年(1907年)に本間光輝が再建しました。

〒998-0037 山形県酒田市日吉町1丁目7−32

TEL/0234-22-0274

制作実績 神社仏閣様(京都府)

熊野若王子神社

当社は永暦元年(1160)後白河法皇が熊野権現を禅林寺(永観堂)の守護神として勧請せられ祈願所とされた正東山若王子の鎮守であったが、明治初年の神仏分離によって当社のみが今日に残ったのである。

〒606-8444 京都府京都市左京区若王子町2

TEL/075-771-7420

京都光明地蔵院

千年の時空を超えて仁徳天皇の御代より、特別な霊地であった京都府宇治市にある、念願成就の「地蔵奉安堂」です。宇治は、地蔵信仰に縁が深く、「六地蔵」「万福寺」にも近く、近隣には「興聖寺」や「宇治上神社」「宇治神社」などの世界遺産もあり、世界的に有名な霊的聖地(パワースポット)でもあります。

〒611-0021 京都府宇治市宇治壱番139

TEL/0774-23-7077

朝日山 西圓寺

当山は西山浄土宗総本山光明寺の末寺で元亀二年(1574年)に開創されました。当山は鎌倉時代に浄土宗を開かれた法然上人の法灯を継ぎ開創も戦国時代から存続する歴史ある寺院ですが,仏教者,寺院として,不易流行即ちいつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも新しく変化を取り入れ,これからも多くの方々とご縁が結ばれ,皆様からご満足頂けるよう努めてまいります。

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町42

TEL/075-921-3831

制作実績 神社仏閣様(大阪府)

止止呂支比賣命神社

延喜式内の古社にして仝神名帳には止杼侶支比賣命神社とあり、古来真住吉国の氏神として斎き奉る、御創立の年代は不詳である。 承久三年に後鳥羽上皇が討幕軍を起こし給はんと熊野詣でに名をかりて、浪華住吉の豪族津守一族の勢力並に大和河内の兵をも集め にならんと墨江の里に行幸される時に当社の松林中に若松御所を造営し行宮として渡御し、上皇は当社に国家安泰御武運の 長久を祈らせた。 この御所の名称により若松神社と呼ばれる事となったと推測される。

〒558-0031 大阪府住吉区沢ノ町1-10-4

TEL/06-6671-0443

奈加美神社

旧社は大宮神社と称されておりました。平松家、藤田家の古文書によれば、宝治2年(1248)にはすでに大宮神社は分社をなし、佐野・大武家村に大引欠神社を有していたとあり、その後も分霊分社が続き、室町期文明2年(1470)には、近郷七ヶ村に及ぶ七座七社の惣鎮守社として、村人の崇敬を一手に集め、宏壮深遠な神域をもつ名実とも大宮であったとされています。

〒598-0002 泉佐野市中庄834番地

TEL/072-462-7080

西代神社

創建年は不詳であるが、南北朝時代に南側の諸将に崇敬されていた神社である。江戸時代には西代大明神といわれていたが、明治時代に名前を西代神社に改め、村社に列する。明治末期に近隣の神社を合祀して現在の祭神となった。かつては旧河内西代藩陣屋が隣接していたが現存していない。付近には登録有形文化財の河内長野市立武道館がある。

〒586-0016 大阪府河内長野市西代町16−5

TEL/0721-53-1762

朝日神明社

明治40年に、朝日神明宮と皇大神社を合祀して、社号を朝日神明社とした。そのとき、春日神社と安喜良神社を合祀した。明治維新以降、二社(朝日神明宮・皇大神社)とも社運が衰微し、維持が困難となり、合併合祀され、現社号に改称して、此花区川岸町に鎮座した。その後、境内周辺の喧噪が甚だしくなり、現在の社殿がある場所へ遷座することとなった。昭和20年6月1日、大阪大空襲により、社殿のほか、すべてが灰燼に帰したが、昭和24年に本殿、昭和40年には中門と拝殿を復興・再建を果たした。

〒586-0016 大阪府河内長野市西代町16−5

TEL/06-6461-8238

制作実績 神社仏閣様(兵庫県)

松帆神社

時は南北朝時代、延元元年(1336年)5月、楠木正成公が湊川の戦いにて獅子奮迅の働きむなしく足利勢の大軍に包囲され、弟・正季(まさすえ)公と刺し違え自刃されるより前、家臣吉川弥六に日頃守護神として崇め身に着けておられた八幡大神の神璽(みしるし・文殊のようなものと伝わる)を託され、戦場より逃れ安住の地にて奉祀するよう命じられた。弥六は神璽を首にかけ、仲間数人と共に夜陰に乗じて海路淡路島に落ちのび、現在の淡路市楠本付近の浜に辿り着いた。上陸し、疲労のあまり仮眠していたところ、兎に起こされ追手に気付き更に山奥へと逃れた。これより後、弥六一行の子孫は兎を八幡大神の厄除の使いと考え、その肉を食する事を禁じたと伝わる。弥六達は潜伏を続けながら山中に小祠を建て八幡大神を祀り、周囲を開拓し一帯を楠木村と称した。これが後に楠本(くすもと)村と改められ、現在の淡路市楠本となったものである。現在も楠本地区にはこの小祠が元八幡として伝わっている。その後、この小祠については弥六一行が残党狩りを逃れた厄除の御神徳をはじめ、祈願成就の御神徳顕著なる事が評判となり、応永6年(1399年)に来馬庄(現在の久留麻の社地)に遷され、来馬・浦・仮屋・谷・下田・楠本・中持・小田・河内・白山などの村々の鎮守の「八幡宮(八幡さん)」となった。

明治14年5月に、周囲の浜辺が「松帆の浦」と呼ばれていたことから「松帆神社」と改称し、現在に至る。

〒656-2311 兵庫県淡路市久留麻256

TEL/0799-74-2258

髙嶺神社

当社は平安時代の中頃天禄3年(972)9月23日勅命(天皇の命令)をもって祀られたのです。それは、当時この地方(播磨国)に流行病がはやり、手立てもなく死に至る人々は数知れないという状況が続いていたある時、毎夜毎夜天から光が降下し、又有明山(元祭祀関係地)から光が立ち上り、それらが相競うように明るさを放っていた。人々は不思議がり、貴さ、有り難さを感じる人々は利益を受け、侮った人々は災いを受けた。やがて光りは『神田柳田森』に着いた。

この不思議な現象を国司は朝廷に届け、天皇が調べさせたところ「天竺摩詞陀国の牛頭天王(須佐之男命)が当地の鎮守として鎮まれた。邪気を払い、民草を救わんとする兆しである。」との御託宣を得て、天皇が当地に祀らしめた。それからは、蔓延していた流行病は治まり、人々は正常の生活に戻ることができたのです。そして、勅願所として祭祀が行われたのですが、やがて柳田森から高峯山の山頂へ遷され『高峯山牛頭天王』と称し祀られるようになりました。

兵庫県赤穂郡上郡町山野里2745

TEL/0791-52-6464

赤穂大石神社

大石神社は明治天皇の宣旨を契機として明治33年神社創立が公許せられ、大正元年11月、四十七義士命を祀る神社としてご鎮座になった。

ご祭神は大石内蔵助良雄以下四十七義士命と中折の烈士萱野三平命を主神とし、浅野長直・長友・長矩の三代の城主と、その後の藩主森家の先祖で本能寺の変に散った森蘭丸ら七代の武将を合祀してある。

〒678-0235 兵庫県赤穂市上仮屋131-7

TEL/0791-42-2054

大門嚴島神社

主祭神は「市杵島姫命」(いちきしまひめのみこと)「伊奘諾命」(いざなぎのみこと)。以前、当社より北に多可宮と称される宮があり、それと対をなす格好で低宮と呼ばれていた。『日本書紀』には、祭神の二柱の神は共に履仲天皇の祝に出現され、さのため天皇は車持君に悪解除・善解除を負わせて長渚崎で禊祓い(みそぎはらい)を命じられたと記されている。長洲浜の開発行基五泊の一つである大河尻の修造の際、当地に縁りの深い神々として奉斎されたものかと思われる。平成7年の震災後社殿を改築。境内に白龍大神を祀る。また毎年1月には伊勢講が催される。

〒678-0235 兵庫県赤穂市上仮屋131-7

TEL/06-6481-6170

制作実績 神社仏閣様(和歌山県)

加茂神社

当神社は欽明天皇23(562)年の頃、京都賀茂両大明神を雄佐素根おさすねなる者が勧請し、下村と梅田の境花渕と称する所に齋き祀られたと伝えられている。

地名の総名の加茂谷も京都の賀茂信仰が広がるとともに、この地も賀茂社の神領となり、生れたものであろうといわれている。

〒649-0133 和歌山県海南市下津町下567

TEL/073-492-2085

廣八幡宮

当宮はこの地の産土の神として、古来より長きにわたり人々から崇敬されてきました。 神功皇后が三韓を征しての帰途、この有田広村にも行幸されたというご縁があり、欽明きんめい天皇(6世紀中頃在位)の御代に、河内国誉田こんだ八幡宮より勧請されたと言い伝えられています。 『紀伊続風土記』によれば、室町時代初期(応永年間)、梅本覚言うめもとかくごんという土豪が現在地に遷宮したとの記録がありますが、定かではありません。

〒643-0064 有田郡広川町大字上中野206番地

TEL/0737-62-2371

制作実績 神社仏閣様(三重県)

加佐登神社

【ご由緒】当社の創始は定かではありません。

主祭神・日本武尊(倭建命、ヤマトタケルノミコト)は、『古事記』『日本書紀』にも記されている、大和の国(古代の日本国)を統一に導いた伝説の英雄です。(諸説ありますが、4〜5世紀、およそ今から1600年くらい前のことと云われております)

第12代景行天皇の第2皇子として生まれた小碓命(おうすのみこと)は、若い頃から武勇にすぐれておりました。西国は九州の熊襲タケル・出雲タケルなどの豪族を従えてまわり、その後休む間も無く、帝の命令により東の蝦夷などの統一に向かわれました。

東国を統一したその帰り道、尾張国のお妃・美夜受比賣命(宮津姫命)に神剣・天叢雲剣(草薙剣)を預け、伊吹山へ向かいました。(後にこの神剣が熱田神宮に祀られることとなります。三種の神器のひとつです。)

しかし、尊は伊吹山の戦いで傷つき、病におかされてしまいます。

尊は動かない体を引きずって、この能褒野の地にたどり着き、ここから遙かに父君のいる大和を望んでその短い生涯を終えられたと伝えられています。

〒513-0003 三重県鈴鹿市加佐登町2010番地

TEL/059-378-0951

神戸宗社

【御由緒】第十一代垂仁天皇の御代、皇女倭姫命が、天照大御神の依り代である八咫鏡を笠縫村(奈良県桜井市)より各地を巡り、伊勢の五十鈴川の川上にお祀りしたことが皇大神宮のはじまりです。 当社は、その倭姫命巡幸の折、この地に暫く滞留せられた御宮所と伝承されており、大御神が伊勢の地に御鎮座された後は、皇大神宮の神領たりし伊勢神戸の神館神明社として奉斎されました。 往古、皇大神宮とは極めて深い御縁故と、尊崇すべき御神蹟を有するお社です。悠久の時を経て、弘治年間(一五五五年~)神戸城築城に伴い、近在に御鎮座の飯野神社・及び高市神社(ともに延喜式内社)を合祀しました。 以降明治二年、天皇御東幸のみぎりに奉幣代拝、明治六年に郷社に列せられました。明治四十一年には、神戸各町内御鎮座の複数のお社を合祀しました。そして、昭和四十七年に神戸城址に御鎮座の本多神社を合祀しました。

〒513-0003 三重県鈴鹿市神戸2丁目18−28

TEL/059-382-4897

敢國神社

古来伊賀の国の一宮として、当国の人々の総鎮守大氏神として、仰ぎまつってその霊徳に浴してまいりました。

創建年代は658年ですが、貞観の頃には神階五位を授けられ延喜の制には大社に列せられました。また延長年間には朝廷より社殿が修造せしめられ、南北朝時代には後村上天皇が行幸ましまして、数日間参籠あらせられ、社領の御加増もありました。徳川時代には藩主藤堂家の崇敬厚く、社殿調度の修営・神器社領の寄進・祭儀神事の復興などが行われました。明治4年5月国幣中社に列せられ今日に至っております。

〒518-0003 三重県伊賀市一之宮877

TEL/0595-23-3061

星合 波氐神社

古くは伊勢国における七夕伝説発祥の神社とされます。

三雲管内、新田開発以前の白砂青松の地で行われていた七夕祭は「伊勢星合祭」と呼ばれていました。

現在も「星合」「鵲」という地名が残り、神社の近くには「鵲橋」が存在します。※「鵲(かささぎ)」とは七夕の夜、織姫と彦星の橋渡しをした鳥です。主祭神は「天棚機姫神(あめのたなばたひめのかみ)」

古い文献には「多奈波太姫(たなばたひめ)」とあります。

〒515-2101 三重県松阪市星合町507

TEL/0598-56-7905

制作実績 神社仏閣様(滋賀県)

新善光寺

源平の乱(治承の内乱)の後、この地へ逃れた平清盛の長子・重盛の一族のひとりが平家一門の菩提を弔うため信州善光寺に48度の参詣を発願。12年後、願成就の際に受けとった不思議なお告げに従い近江のこの地に如来堂を建立したのが始まりです。

〒520-3043 滋賀県栗東市林256

TEL/077-552-0075

制作実績 神社仏閣様(広島県)

高尾神社

高尾神社は社伝によると鎌倉時代には既に町内宮ヶ迫に創建されており、永禄年間(一五五八~七〇)現在地に遷座した。古より地域民衆の神として帯中津日子命(仲哀天皇)産業繁栄の神・息長帯比売命(神功皇后)安産子育ての神・品陀和気命(応神天皇)開運厄除の神・外相殿四柱を奉斎し、焼山全域の総氏神として御鎮座し、氏子崇敬者の生成発展諸業の隆盛を導き給い篤く崇敬を集めてまいりましたお社でございます。

〒737-0935 広島県呉市焼山中央2丁目11番11号

TEL/0823-33-7788

賀羅加波神社

天石窟で太玉命が祈祷なされ、天鈿女命が神楽を舞われた。

遠祖の神々に当り(古事記・日本書紀)大和民俗の祖神として、政治・産業・文化の神とされた。

瀬織津比賣命は河神(藝藩通志)として、治山治水の大霊神として地方大衆を守護し給う神であるところから、古代より尊称された。

朝廷は幣帛を国司に下し、国司より其の幣帛を当社に供進されていた。

延喜式名神小社に列せられ、御調一の宮に定められた。

明治以降は郷社に列せられ御調(尾道・三原・因島)では唯一の郷社として尊崇された。

〒723-0003 広島県三原市中之町5丁目10−20

TEL/0848-62-5818

鷺神社

天武天皇4年(675)夏、悪疫のため死者多く、その秋8月備後国三次郷に霊異があり、悪疫の再来の前兆かと人々が恐れていたところ、稲背脛命が老翁となって現れ、「吾は出雲匡佐岐山にありて大社を守護する稲背脛命なり。吾魂を祀るならば、守護神となって悪しき災いを免れさせん」との神託があり、社殿を創祀したと伝える。往古に三吉氏や毛利氏が再建するも�、応仁の乱以後、一時荒廃した。江戸時代になり明暦2年(1656)、寛文8年(1668)貞享元年(1684)などしばしば再建や修復の手が加えられ、現在に至っている。

〒728-0015 広島県三次市十日市町188−2

TEL/0824-62-3343

極楽寺

極楽寺は、正式には白雲山 来迎院 極楽寺 と申します。 宗旨は鎌倉時代に法然上人によって開宗された浄土宗で、総本山は京都知恩院です。 極楽寺は今から四百三十年前の織田信長公の時�代、天正五年、西暦一千五百七十七年に法蓮社圓譽文宗上人によって創建されました。 もとは瀬戸町長和の筒井にありましたが、寛永十二年、水野勝成公の瀬戸池造築のため当地山北へ移転しました。 本堂には恵心僧都作(伝)の阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩の弥陀三尊、左右に善導大師、法然上人がお祀りされています。

〒720-0838 広島県福山市瀬戸町740

TEL/084-951-2178

信行寺

信行寺は正式には得生山(とくしょうざん)(山号)信行寺(寺号)といい、南無阿弥陀仏を一心に唱える専修念仏の教えを広められた法然上人を宗祖とする浄土宗の寺院である。

歴史は古く鎌倉時代の建保2年(1214)に浄土宗第二祖の聖光上人が開創された寺である。もとは、聖光上人が京都と鎮西を往来の折り、

向島の三ツ石に一草庵を結んで住まわれたのが始まりである。

〒720-0838 広島県福山市瀬戸��町740

TEL/080-3902-0030

制作実績 神社仏閣様(岡山県)

旅僧まにわ

真庭観光局は、地域の方と一緒に “観光地域づくり” に取り組んでいます。その中の一つ「真庭のお寺活用ネットワーク」事業。地域づくりマネージャー2名と、2020年7月に発足した『旅僧まにわ』のメンバー、真庭観光局で活動を実施しています。

『旅僧まにわ』とは?

宗派を超えた真庭の寺院 有志の会。

お寺×観光の側面から、お寺の活用と地域活性化を目指しています。真庭観光局が真庭の寺院とタイアップし、お寺の魅力をお届けします。

〒717-0013 岡山県真庭市勝山654

TEL/0867-45-7111

大瀧山 西法院

当山の開基は奈良時代、天平勝宝六年(七五四年)孝謙天皇の招きにより来朝された唐僧鑑真大��和上であります。また報恩大師が孝謙天皇の勅により、備前四十八寺を整備されるに当たり、当山もその内に加えられています。国分寺を除いて国史に名を留める県下最古の寺院でもあります。後に真言宗に属し、寺観壮麗を極め、済世利人の道場として栄えていました。万寿元年火災(第一回目)にかかり衰微し中古の歴史を欠く。室町時代(観応元年)代々の足利氏の保護を得て、盛時は三十坊を伝えたと伝う。康生元年(一四五五年)赤松、山名の両氏の戦乱にあい、三重塔、仁王門を残し全山焼亡(第二回目)。江戸時代に至り、池田氏の保護厚く伽藍及び十三坊を整備し明治に及びましたが、時代の転換やむなく、現在の三ケ院(西法院、実相院、福寿院)となりました。

〒705-0003 岡山県備前市大内995

TEL/0869-66-9619

制作実績 神社仏閣様(香川県)

薬王寺

通称「ぼたん寺」と言われている薬王寺は、明治維新までは菅生神社の別当の真言宗のお寺でした。境内には、明治になって菅生神社から移した本地堂・鐘楼のほか、本堂・大師堂・客殿庫裡・山門などがあります。 また、仏像は本尊薬師如来のほか脇侍などが8体と、仏画として高祖弘法大師像があります。大師像の両眼は弘法大師みずからの真筆と伝えられ、古来より目引大師と崇められています。 年中行事として、御影供(みえく)があり、各地からの参拝客で賑わいます。 4月中旬より境内のぼたんが咲き始めます。見頃は4月末日頃までです。

香川県三豊市山本町河内3665

TEL/0875-63-2581

春日神社

当神社の起源は康保元年(964)に龍王村地頭職菅原某により創祀されたとされる。鎌倉時代の記録によると旧西二村郷(現在の川西町)には、藤原氏に所縁のある興福寺領の荘園が置かれ、その中心に春日神社が位置するため藤原氏の氏神である春日大社から勧請されてきたと考えられる。

天正年間に長曾我部元親の侵攻を受け本殿は焼失したが、御神体は炎の中から救出され、寛永14年(1637)の本殿再建に際して再び奉斎された。明治5年(1872) 8月には、旧社格制度において村社に列せられる。

〒763-0091 香川県丸亀市川西町北627

廣田八幡神社

1. 祭神 玉依姫 応神天皇 神功皇后

何故海神を祀ったかは分からないが讃岐の国には女性の祭神が多い。その例としては、太田郷おもぢが原に祀る豊玉姫、百々襲姫などがある。

2-1. 由緒 三代物語には

太田八幡宮は郷社石清尾八幡の宮寺西願寺の供僧、其の祭を主どる」とあって広田八幡でなく、太田八幡となっている。

2-2. 全讃史には

「太田八幡宮は一ヵ村の社也未だ肇煙(ちょうえん)を知らず」とあって、社名を太田八幡と呼んでいる。これがいつどうして広田八幡となったのかは分からない。「一村の社也」と書かれているから、太田郷全域の氏八幡であったらしい。

3. 縁起としては

「姓氏録」に「中臣太田の連、天の児屋根命13世の孫御身の宿祢の後、蓋し此に居る乎。同族中臣の宮つ處の連、山田郡宮つ處に居る。以て証す可し」と書かれている。

〒761-8074 香川県高松市太田上町1037

TEL/087-865-6796

制作実績 神社仏閣様(徳島県)

津峯神社

創立年代、第四十五代聖武天皇神亀元年(724)、神託ありて国家の鎮護、長寿延命の神として奉斎。爾来国主領主の尊崇頗る篤く、阿波蜂須賀歴代の家運長久を祈願せられ、富岡城主と共に正月に参拝祈願せられること久し。「阿波史」に曰く「賀志波比売、延喜式-小祀となす、水潟村南津峰に在り、今津峰権現と称す、旧北麓に在り、林木蒼然古松一株其の大きさ比なし、昔日封田若干あり」と。昭和11年7月1日郷社に列格。昭和25年別表神社に加列す。

例大祭及び桜祭りに、延命長寿餅投並びに大鏡餅捧持競争がある。当社の崇敬活動として津乃峰長寿講、大祓星祭祈願崇敬講があり、講社の初講開きに淡路出張奉仕す。

〒774-0021 徳島県阿南市津乃峰町東分343

TEL/0884-27-0078

制作実績 神社仏閣様(鹿児島県)

飯冨神社

古老の言い伝えによれば、瓊瓊杵尊が日向高千穂峯に天降り給いし時御休息の御社といい、故に涼ヶ宮と称するとある(神社明細帳)。戦前は裏手の山に鎮座していたが、戦後現在地に遷座した。

明治末期から大正初期にかけて、瀬戸口鎮座の幸田神社(祭神三座神体木神)、中須鎮座の大日神社(祭神天照大神)、峯尻鎮座の諏訪神社(祭神建御名方命・下照姫命)、高江鎮座の山王神社(祭神大山祇命)、以上の無格社四社を合祀し、東郷一円の総氏神として信仰が篤い。末社に秋葉神社(火難除けの神)がある。

〒899-5105 霧島市隼人町東郷389

精矛神社

元和5(1619)年7月21日、島津家第17代当主義弘公は86歳で鹿児島の加治木屋形にて逝去されます。後に御遺体は福昌寺に埋葬、神主影を加治木本誓寺と伊集院妙円寺に祀られました。

中でも本誓寺では境内に御霊舎を造営し、参拝が絶えなかった様です。しかし、明治期の寺院廃止の命を受け廃寺となります。そこで直ちに加治木屋形内に社殿を造営し、社号を精矛神社と称すことになります。

後の大正7年、この年は公の300年祭に当たりました。そこで、加治木町日木山の公の別荘跡地に社殿を移し、同年11月に御遷座を執り行われました。これが現在の精矛神社になります。

〒899-5204 鹿児島県姶良市加治木町日木山311

TEL / 0995-62-5716

蒲生八幡神社

当社は、保安四年(西暦1123年・平安末期)鳥羽天皇の御宇時の蒲生院総領職であった蒲生上総介舜清【かもうかずさのすけちかきよ】が、豊前國宇佐八幡宮を勤請して、現在の地に創建せしものなりと云ふ。爾来、今日に至るまで、蒲生家及び島津藩主とも当社を深く敬齋し、特に、島津義弘公は社殿を再興し、新たに華表を建て、正八幡若宮の額を掲げ、大刀、甲冑、宝器を寄進するなどしたので、御神威弥益々に増せりと云ふ。かく、歴代藩主を初め藩民の崇敬弥厚く、祭祀も厳かにとりおこなわれて来たが、廃藩置県以後は、闔郷の宗廟として、また、あまねく郷民の心の寄り処として限りない信仰を集めて来た。故に、明治六年五月郷社に列せられ、更に、大正五年五月十九日県社に昇格した。

〒899-5302 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2259-1

TEL / 0995-52-8400

制作実績 神社仏閣様(福岡県)

仲宿八幡宮

「仲宿(なかやど)八幡宮」は、八幡東区祇園町に位置する神社です。由来は、約1800年前に遡ります。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の后、神功皇后(じんぐうこうごう)は筑紫の香椎の宮(現在の香椎宮)で亡くなった天皇に代わって、皇子(後の応神天皇)をお腹にみごもられていながら、軍臣の動揺を考えられて天皇崩御の事実を隠して、男装をして三軍を率いて九州騒乱の源である新羅に出征されました。

この間、北九州を中心に行動し、苦節の末、三韓をまとめられたということです。そこに「三韓を従えども行先謀反の者あり、厚く慎み給へ」との神のお告げがあり、いまの地に豊山の宮を造らせ、皇后自ら仲宿(なかやどり)にて忌籠もりし、豊山の宮共々、皇祖の神の教えのままに、すべての神々を祭られたということです。

〒805-0067 北九州市八幡東区祇園2-5-1

TEL/093-671-6555

制作実績 神社仏閣様(大分県)

福良天満宮

福良天満宮の歴史は、菅原道真(845~903)が59才にて延喜三年(903)太宰府にて御神退され、牛に引かせた亡骸を不動の地太宰府天満宮にお祀りされた後にはじまります。

菅原家一氏族が周防国(今の山口県)大畠を支配し菅原姓を大畠姓に改め、代々守護していた天神像を天正年間(1590年頃)豊臣氏全国征伐の難を逃れ、豊後国海部��郡福良荘に勧請し手厚くお祀りされました。

〒875-0053 大分県臼杵市福良211

TEL/0972-63-2739

制作実績 神社仏閣様(佐賀県)

白山神社

長久2年(1041年)松浦党の祖である松浦久(源久)がこの地の凶賊征伐の戦勝祈願のために加賀国の白山比咩神社を勧請した。

創建時には南波多町古川(ふるこ)にあったが、南波多町井手野字鳥居原(とりいばる)に移転、その後、新田開発のため現在地に移転した。

祭神 菊理媛神・伊邪那岐命・伊邪那美命

〒848-0007 佐賀県伊万里市南波多町井手野2927

TEL/0955-24-2097

鎮西西宮社

当神社は「蛭子尊(えびすのみこと)」を御祭神とする、九州では最も古い神社で、第八十代高倉天皇の御代承安2年(1172年)に建立され、御創祀以来神威昭々として今日に及び、昭和47年(1972年)には八百年の式年祭が斎行されました。

正式に神社として祀られたのは、当神社が九州では最古といわれ、平治元年(1159年)五月に六条判官である源義経の祖父の源為義の家人、本田大和守昭雲(あきたか)が西ノ宮の御分霊を捧持して、杵島郡山口(肥前山口)に下ったのが承安2年(1172年)です。

〒840-0012 佐賀県佐賀市大字光法1425番地

TEL/090-1081-9782

日蓮宗 寳榮山 妙誓寺

寛永14年(1637年)当寺の開基は明教院日運�上人で、島原の乱に敗れ、当地に住し草案を建て、友の霊を葬る。その後17歳で出家し、元禄7年3月6日74歳で遷化す。生涯、34,037部の法華経転読を成就し、当世読誦第一の沙門として法印大僧都の栄誉を受けた。寛文12年(1672年)、鍋島家藩主松平丹後守藤原光茂朝臣建立の万部堂は本堂正面右手にあり、鬼子母尊神、三十番神、御開山上人像などが安置されている。尚、当山守護の摩利支天が勧請ありしと云うも、その特異性から常にその形を隠し、除災得幸、破邪顕正の利生をあらわすと云うことから、特に尊像としては祀られていない。本堂御本尊一塔両尊四士 合掌印 (祖像)読経像。

〒840-2102 佐賀県佐賀市諸富町大字為重1650

TEL/ 0952-47-2715

制作実績 神社仏閣様(熊本県)

彦嶽宮

第十二代景行天皇の時代(皇紀731年~790年 西暦71年~130年 )に、日向の国(現・宮崎県)の熊津彦(くまつひこ)がそむいたので、天皇は景行十八年四月に御軍を率いて九州に上陸され、高天山(震嶽)に行宮を営まれました。熊津彦は土蜘蛛の津頬(つちぐものつつら)と共に兵を進めて夜中に天皇を襲いました。天皇が行宮において諸神をお祈り遊ばされますと、彦嶽の頂上より高天山に霊感があって、高天山は大いに振動し、賊徒はたちまち敗走して天皇の大勝となりました。天皇は進んで日向の国に攻めて、熊津彦及び津頬を誅し給い、お帰りの途中に神恩に感謝して、彦嶽三所に神宮を造立されたのであります。これが、彦嶽三所宮の創建であります。

〒861-0551 熊本県山鹿市津留2248

TEL/0968-43-4332

制作実績 神社仏閣様(宮崎県)

蓮ヶ池 諏訪神社

当神社は新名爪村から芳士分郷以前に合祀し、土持八幡宮とよばれ、明治初年に至り諏訪宮を産土神社として崇敬するに至った。この地は、小字永迫(蓮ヶ池横穴古墳のあるところ)の諏訪池の畔りに鎮座されていたが、参詣が不便なために、明治25年1月現在地に遷座奉祀した。主祭神は大国主之神の御子で、天照大神�の命をうけてこの国に使した建御雷之神と出雲国之伊邪佐の小浜に降り至りて力競べをされた神とつたえられている。

宮崎県宮崎市大字芳士1159-2

TEL/0985-39-2417

廣瀬神社

当社は明治維新に当たり、藩政庁が佐土原から広瀬に移転するに際し、佐土原にあった諏訪、大安、稲荷の3社を合祀し、明治5年9月16日現在地に移転し、郷社広瀬神社となる。その後、明治40年広瀬にあった広瀬、八坂の両社を合祀、また昭和17年千代稲荷神社を合祀した。

宮崎県宮崎市佐土原町下田島9176

TEL/0985-73-0560

渡川神社

当社は元禄四年十月二十八日の創建にして、平田(幣田)大明神と称した。安永七年(1778)文化八年(1811)の棟札を有している。明治四年十一月字今村鎮座正軍八幡社(祭神、品陀和気命)上古園鎮座天神社(祭神、菅原道真公)中渡川鎮座鹿倉社(祭神、大山祗神 倉稲魂命)を合祀して渡川神社と改め、翌五年村社に列せられた。更に大正二年十月樫葉鎮座白水神社(祭神、弥都波能売命)を合祀した。

〒883-0303 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川1414

TEL/0982-59-8324

制作実績 神社仏閣様(長崎県)

聖母宮

『壱岐名勝図誌』によると、仲哀天皇の九年、神功皇后は肥前唐津の神集島で三韓出兵の祈願し、 土器崎より壱岐に向けて3270艘の軍船を出発させた。 この時船が進むのにつごうの良い東風が吹きはじめた土器崎の地を風本と名づけ、東風が吹きゆく壱岐の方向を風早と名づけた。 壱岐すなわち風早の島についた皇后は風まちをして対馬の鰐津に向けて出帆した地を風本と名づけ、三韓からの帰りに再び立ち寄られ、出兵の勝利を祝い、勝本と改められたという。

長崎県壱岐市勝本町勝本浦554-1

TEL/0920-42-0914

小浜神社・猿場稲荷神社・諏訪神社

勧請年歴不詳でありますが、古来「湯の神」と称して祀られました。延宝7年(1679)秋、時の島原藩主 松平忠房公の命により社殿を再興、「小濱大明神」として祀られました。

また、劔柄神社は同時に社殿を造営されて「劔柄(たかひのみや)」と称しました。後に両神社は小濱神社・劔柄神社と名称を改めて産土神として崇敬されてきました。

両社はいずれも小浜温泉郷の中心に鎮座してきましたが、諸般の事情により平成7年秋、両神社を合併し、劔柄神社の地に新しく社殿を建立、名称を小濱神社として合祀しました。本殿内には小濱社・劔柄社とも古来の神殿をそのまま並べて祀られています。

〒854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町862番地

TEL/0957-74-2567

飯盛神社

書物には創建不明とされていますが、当社の主祭神の由緒によると元徳元年(1329年)に、和歌山県の熊野三所権現の分霊を、小野町の山に熊野権現として創建されたのがはじまりとされています。時は流れて戦国時代、宗家松浦党(本家筋)と平戸松浦(分家筋)との間で戦がありました。宗家松浦党は、当時の近代兵器「鉄砲」を要する平戸松浦党に、臆することなく勇猛果敢に戦いました。親子二代にわたり戦いましたが、終には和睦となりました。その後、天正8年(1580年)に小野町にある熊野三所権現からご神体を遷座し、現在地付近に飯盛大権現を建立しました。以降、平戸藩から崇敬を受けてこの地域の総氏神として親しまれてきました。明治4年には、社号を飯盛神社と改名し、明治39年には現在地に鎮座地を遷し今に至ります。

〒858-0918 長崎県佐世保市相浦町2343

TEL/090-7028-2795